-

Gesamte Inhalte

29 -

Benutzer seit

-

Letzter Besuch

Inhaltstyp

Profile

Forum

Kalender

Shop

Articles

Alle Inhalte von agr

-

stimmt, hast natürlich recht, ... der Abend war wohl zu lang gewesen ... Hatte mal versucht, in einem Rohr einen einen Zylinder drehen zu lassen, und das bei einem Spaltmaß, wie es zwischen Polrad und Magnet besteht. Das ist mit "Hausmitteln" kaum möglich ohne das Funken und Späne fliegen. Das war auch mir zu gefährlich. Möglich ist sowas nur mit ´nem ausgeräumten Motorblock und einer durchgehenden Achse ohne Kurbelwelle und Zylinder. Aber auch da ist eine gute Achsführung und -befestigung erst nach viel handwerklichen Können zu erreichen. Sonst bekommt man die notwendige Drehzahl nicht hin. Und am lebenden Objekt mit laufendem Motor ... abgesehen von meinen Nachbarn ... bei dem Lärm und der Abgasentwicklung sind keine längeren Tests drin. So wird es auch bei mir nicht zu weiteren Versuchen kommen. Rein theoretisch wäre die Leistungssteigerung über die stärkeren Polradmagneten noch möglich, aber da kommt wieder Deine Idee mit dem parallelen Aufbau ins Spiel. Die eingesetzte Speicherdrossel ist nur bis max. 10A geeignet. Darüber hinaus wäre eine neue zu bestimmen, die dann aber nicht mehr so einfach ins Gehäuse passt. Das war von Anfang an eines meiner Ziele, dass nämlich der neue Regler an den Platz des alten passt. Im übrigen hatte ich gehofft, dass vielleicht jemand noch Ideen für eine Schaltungsoptimierung hat, die einen kleineren Aufbau nach sich zieht, dann wäre wiederum Platz um die Leistung hochzukitzeln. Die andere Variante einer effektiveren und verlustarmen Wechselspannungsbegrenzung für die Lichtversorgung und parallel die Gleichrichtung für satte DC-Verbraucher ist etwas, für das ich mir dann eher die Zeit im Winter nehmen kann ... im Moment ist eben noch Mopedwetter ... da will auch meine PC800 (manche sagen "großer Roller" dazu) immer noch mal auf die Piste.

-

@ Don, kannst du mal eine Skizze zu Deiner Schaltung einstellen?

-

... und noch eine kleine Begebenheit beim TÜV ... Der Prüfer war ein Mopedkenner. Er wollte erst mal nur das Licht usw. prüfen und war platt, als ich dafür nur die Zündung einschaltete ohne den Motor zu starten. Licht, Hupe, Blinker usw. läuft ja bei meiner Cosa auch alles über Batterie. Sein Kommentar war in etwa "... nicht unbedingt seriennah, aber sinvoll ...". Er hat dann noch gefragt, ob man da auch mit dem Kickstarter nachhelfen sollte, als ich ihm den Schlüssel reichte, hat aber auch schnell gemerkt, dass auch das Anlassen besser funzt. Der Rest der Prüfung war dann auch problemlos und jetzt hat sie mal wieder einen neuen Stempel. Der einzige negative Kommentar war der zur Optik, kein Rost aber einige "Lackfehler".

-

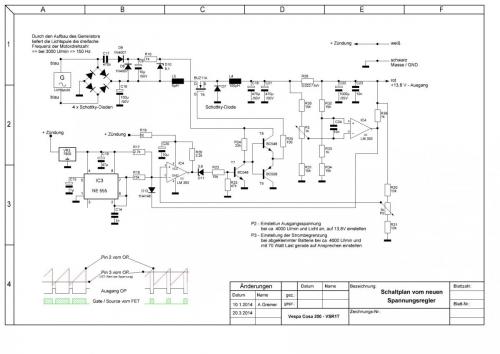

Hallo zusammen, ichg hatte in der Zwischenzeit mal versucht, mit der Mechanik zu experimentieren. Ziel war eigentlich, die Frequenzen zu erreichen, die im Fahrbetrieb tatsächlich anfallen. Das ist aber mit "Hausmitteln" kaum gefahrlos umsetzbar. Die Elektrische Variante mit Sinuskonvertern ist entweder schweinteuer oder zu schwachbrüstig für diese Tests. Durch den Aufbau der LiMa entsteht ja die dreifache Frequenz zur angezeigten Drehzahl. Die 50 Hz vom Trenntrafo (auch meine Spannungsquelle ...) entsprechen ja 3.000 Wellen/min., also genau der Drehzahl von 1.000 U/min.. Selbst bei meinem ungetunten Hobel werden locker 6.500 bis 7.000 U/min. erreicht. Das sind dann Schwankungen von 3 - 21 KHz, und diese Bandbreite ist mit NF-Regelungen und Speicherelkos recht schwer beherrschbar. Ein weiterer Ansatz wäre, mit zwei Zweigen für die positive und die negative Halbwelle zu arbeiten. Mit einer Taktfrequenz von z.B. 100 KHz nur die Bereiche der Halbwellen zu "zerhacken", die oberhalb des Schwellwertes von ca. 14,4 Volt liegen. nach der Siebung über eine kleine Speicherdrossel (nur für die HF-Anteile) steht dann am Ausgang eine Trapezspannung an, die direkt auf die Verbraucher geführt werden könnte. Die simple Einweggleichrichtung für die Batterieladung wäre dann ein Nebeneffekt. Die Leistungsbilanz wäre aber von vornherein schlechter, da nur noch die positive Welle für die +12V-Versorgung genutzt würde. Das widerspricht aber dann dem Ansinnen, mögliche große DC-Verbraucher zu betreiben. ... bitte nicht als Eigenlob verstehen, sondern nur als Freude über den Erfolg ... Seit meinem Umbau kann ich mich auf den Hobel schwingen und mich einfach auf die geladene Batterie und dem ordentlich durchziehenden Anlasser verlassen. Dieses Gefühl kannte die ganzen Jahre zuvor nicht.

-

Hmmm, ok., wunderbar missverstanden ... Das ist ein Kampf an zwei Fronten. Die richtig hohe Leistung entsteht ja erst ab ca. 3500 - 4000 U/min. Die aus der Originalspule rauszukitzeln ist mit dem Regler, so denke ich, möglich. Für die weitere Leistungssteigerung müsste mal jemand mit dem "indischen Polrad" Tests machen, um zu sehen was da zusätzlich noch geht. Dann ist auch gleich Dein Gedanke stichhaltig, da mit zwei getrennten Kreisen der Laststrom geteilt werden könnte. Speicherdrosseln die bei Strömen über 10A effektiv arbeite, sind in der Bauform meist gewaltig zu hoch, dann eben lieber 2 x 8 A mit gescheiten Einbaumaßen. Müsste mal runtergehen in die Garage, da liegt noch der Lieferschein. Es sind Einzeldioden (MBR 1060 oder 1645 ... muss mal nachsehen) da die Wärmverteilung besser ist und die Doppeldioden nicht als Brücke verschaltet werden können (hatte immer nur AKA-Belegung gefunden). Mit den Durchlassspannungen ist es eine bittere Sache. Nach den Datenblättern liegen die der Si_Dioden bei den benötigten Strömen sogar bei 1,1V oder mehr. Die Schottky-Dioden liegen dann bei 0,4-0,6V. Natürlich hatte ich auch nach Si-Brücken geschaut, aber da der Gleichrichter gut gekühlt werden muss, also eine Metallfläche braucht, sind die Teileabmessungen für denGehäuseeinbau zu groß. Da waren die TO-220-Gehäuse der vier Dioden leichter unterzubringen, natürlich mit Glimmerscheib und dem dem ganzen gebastel, aber ich wollte eben alles im Gehäuse drin haben. Bei der Si-Brücke fallen bei 10A mindestens 11W oder mehr an Wärmelast an, dass muss erst mal weggeschafft werden. Die IC´s sind das geringere Problem, ein Taktgeber reicht, ein 4-fach OP ist auch noch klein und das bischen Periperie lässt sich optimieren. Selbst der zweite FET plus Diode müsste passen. Der meiste Platz geht für die Speicherdrossel und die Elko´s drauf. In der Ansicht vom Regler stehen ja auch die Maße vom Gehäuse. Wenn´s ein Gehäuse mit gleicher Höhe und ähnlichem Inneaufbau gibt, nur eben ca. 2-3cm breiter und 1cm länger müsste es auch noch an die Stelle des alten Reglers passen. Bei Reichelt bin ich Stammkunde, aber auch bei Conrad hatte ich erst mal nichts derartiges entdeckt. Bei den Verbrauchern hat mir offensichtlich die Phantasie gefehlt, mein Fehler. Aber wenn´s schon AC sein muss, wäre eine Lösung in Richtung Sinus-Wechselrichter interessant. Aus der vollen und zu hohen AC der Lichtspule müsste nach Gleichrichtung wieder eine stabile Ausgangsspannung generiert werden. Die sollte dann eben ca. 12-13V haben. Die 230V-Wechselrichter arbeite ja auch mit weiten Eingangsspannungsbereichen zwischen 12 und 24V/DC, wobei die Ausgangsspannung dennoch stabil ist. Das wäre dann ein neues Aufgabengebiet.

-

Der Grundgedanke vom Umbau war ja der, dass schon bei gemütlicher Drehzahl nicht nur das Licht betrieben wird, sondern die Batterie auch ordentlich geladen wird. In der Praxis hat sich dann gezeigt, dass gerade der DC-Betrieb vom Licht auch ´ne Menge Vorteile hat. - schon im Standgas flackert es nicht mehr und ist gleich richtig hell - beim Umschalten von Abblendlicht und Fernlicht entfällt diese kuze "Dunkelphase" völlig - Lichthupe (also Parallelbetrieb) ist ebenfalls völlig problemlos - Blinker setzen im Stand bei eingeschalteten Licht ist auch ohne jedes Flackern Der Vorteil ist ganz einfach, dass die Batterie die ganz kurzen Stromspitzen beim Umschalten völlig kompensiert, ohne dabei aber wirklich belastet zu werden. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass die Batterie dennoch immer voll geladen ist, selbst bei meiner häufigen Kurzstreckenschrubberei. OK., der Betrieb über längere Zeit mit ALLEN Verbrauchern im Standgas würde die Batterie schon belasten. Aber ich denke diese Variante ist recht hirnrissig. Für Partybetrieb gibt´s kleine Aggregate, die sind leiser und brauchen weniger Sprit. Die Variante mit den Schottky-Dioden hat den Grund, dass der Leistungabfall wesentlich geringer ist, wie bei normalen Silizium-Dioden. Dabei habe ich mir weniger Gedanken um die "verlorene Leistung" gemacht, sondern eher um die Wärmeentwicklung. An normalen Dioden fällt mehr als die doppelte Spannung ab, also entsteht auch im gleichen Maß mehr Wärme. Von der Baugröße her isses Wurscht. Die verteilte Wärmeableitung der einzelnen Dioden ist zudem einfacher und großflächiger.

-

Die maximale Leistung ist mit den normalen Reglern wohl kaum zu entnehmen, weil durch den Phasenanschnitt ja erst mal alles abgeleitet wird, was den "zulässigen Leistungspegel" überschreitet. Und wenn ein Thyristor erst mal durchgesteuert ist, bleibt er das ja so lange, bis der Haltestrom beim nächsten Nulldurchgang unterschritten wird. So lange wird auch ein paralleler DC-Regler keine Leistung mehr auskoppel können. Deshalb ist ein Parallel-Betrieb beider Regler auch praktisch gesehen sinnlos. Also müsste die AC-Spannung in der Amplitude begrenzt werden, was aber nicht wirklich einfach, bzw. durch eine Regelung z.B. mit Längstransistor auch mit hoher Wärmeentwicklung verbunden ist. Daher der Grundgedanke, die Leistung erst mal entstehen lassen, und über den Schaltregler `ne Leistungsumsetzung mit konstanter und stabiler Ausgangsspannung zu erreichen. Da für nahezu die gesamte Elektrik der Betrieb mit DC möglich ist, war es ja recht einfach, die grauen AC-Leitungen mit auf DC zu stecken. Das ist der einzige "Umbau" am Kabelbaum beim Regler. Die geringe AC-Leistung, die der DZM benötigt ließe sich ja sogar noch direkt aus der Lichtspule entnehmen. Das eigentlich Problem ist aber der Blinker. Für den Betrieb der Lampen wird ja auch schon ordentlich Leistung benötigt. Also hätte ich dann doch die AC begrenzen müssen, da habe ich dann lieber das Blinker-Relais umgestrickt. Zwei Punkte würden mich aber interessieren: - wofür wird die Leistung jenseits der normalen 60-80 Watt benötigt? - warum muss die Leistung unbedingt in AC anstehen? Vielleicht gibt´s für die beiden Fragen auch andere Lösungsansätze.

-

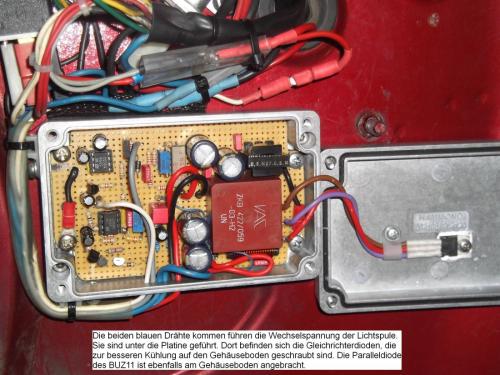

@ DON thanks für´s kleine Lob, und die Idee mit dem Fräsen ist auch ´ne Variante. Ich bauhe schon seit Jahren div. Schaltungen für den Eigenbedarf, aber auf die Idee mit dem Fräsen kam ich noch nicht. Aber so ein Lacout-Programm werde ich mir wohl doch mal gönnen. Die Platine ist Lochraster nur mit Punktbeschichtung. Da lege ich die Drähte drüber und bild so die Leiterbahnen nach, ist als ähnlich, nur mit mehr Zinnverbrauch. Nicht unbedingt chic, aber nachvollziehbar. Mit dem Ätzen hatte ich mich seltsamerweise noch nie beschäftigt. Habe mal für den Wohnwagen einen leistungfähigen Schaltregler gebaut. Das war zu der Zeit, als die Dinger noch schweineteuer waren. Das Prinzip war dem des hier dargestellten Regleres sehr ähnlich. Nachdem der dann etliche Jahre problemlos lief, habe ich "meine Schaltung" fast baugleich im industriellen Produkt wiederentdeckt. Mein Gedanke war also gar nicht so abwegig. @ optimum Das ist, so glaube ich, der Grund, warum die Reglerproduzenten sowas nicht bauen. Es funktioniert prima, ist aber vom Kostenfaktor weit höher als die üblichen Regler. So habe ich mich noch nie mit einer mehrfachen Reproduktion befasst. Werde aber mal versuchen zu klären, was das so kosten würde. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, kommt der Original-Kabelbaum immer noch wie zuvor aus dem Blech. Die Anschlüsse sind nur auf die Komponenten gesteckt. Einzige Umbauten sind die von Drehzahlmesser und Blinkerrelais, aber die stehen ja auch schon im Forum. Zum Original-DZM gibts dann auch Schaltung, Reparatur- und Einstell-Anleitung.

-

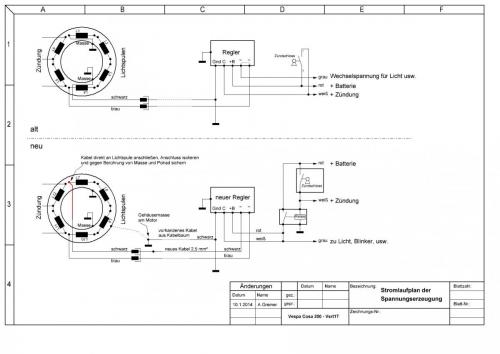

hier meine Beschreibung zum Umbau der Elektrik meiner Cosa auf ein sauberes und absolut stabiles 13,8V-Bordnetz. Das Schaltbild vom Regler ist jetzt überarbeitet. Der Erfolg vorweg : Die Batterie ist im Fahrbetrieb in kurzer Zeit voll durchgeladen. Mit dem Einschalten der Zündung funzen auch Anzeigen, Licht, Blinker, el. Benzinhahn, Hupe, Bremslicht, usw.. Der Anlasser zieht nun immer voll durch, das Licht ist heller und es flackert nicht. Selbst beim gleichzeitigen Bremsen und Blinken bleibt das Abblendlicht konstant hell, auch bei niedriger Drehzahl. Es macht wieder richtig Spaß zu fahren, weil sie jetzt einfach zuverlässiger ist, wie vorher. ... Eben wie beim Auto, nur auf zwei Rädern und mit mehr Frischluft. zum Umbau : Die Cosa hatte seit jeher das Problem gehabt, dass die Batterie im Fahrbetrieb nie voll durchgeladen wurde. Ein Umbau vom Spannungsregler hatte nur wenig Besserung gebracht. Als jetzt die Batterie (ca. 8 J. alt) mürbe war, habe ich mich mal intensiv mit dem Fehler befasst. Nach dem Motto neue Regler funzen bestimmt besser, wurde der erstmal gewechselt, mit dem Erfolg, dass der neue Regler die Batterie während der Fahrt sogar noch weiter entladen hat. Das war dann der Anlass, etwas Funktionierendes mit eigenen Mitteln zu erstellen. Also habe ich erstmal geschaut welche Teile zu Hause in meiner Bastelstube verfügbar waren und eine Schaltung entworfen. Es gibt bestimmt eine Menge fertiger IC´s, die gleiche Aufgaben erfüllen, aber so habe ich alle Anforderungen ohne große Suche und das Studieren von Datenblättern erfüllt und in den Griff bekommen. Das Prinzip der alten Spannungsregler mit der Ableitung überschüssiger Energie ist zwar einfach zu realisieren und preiswert, aber recht uneffizient. Das mag fürs Licht noch ausreichen, die verkürzte positive Halbwelle hat nun aber nur noch wenig Energie für die Ladung der Batterie.Die Lösung liegt also nicht in der Begrenzung der Spannung, sondern in die Umsetzung der Leistung. Es soll also die gesamte Energie der Lichtspule effektiv genutzt werden, erst die überschüssige Leistung wird geblockt.Dafür sind die Lichtspule zu ändern, der Regler zu ersetzen und zwei Komponenten anzupassen. Und alles ist so aufgebaut, dass es wieder an den alten Platz passt ….. Die Verbindung der Lichtspule nach Masse wird getrennt und der schwarze Draht vom Massepunkt abgelötet. Stattdessen wird der Draht nun direkt mit dem offenen Ende der Spule verbunden und gut isoliert. Nach dem Stecker in der Verteilerbox auf dem Motor wird der schwarze Draht geschnitten. Ein neuer Draht (2,5 mm²) wird am Stecker angeschlossen und zum Regler gelegt. Das offene Ende des alten schwarzen Kabels, welches nun noch aus dem Kabelbaum kommt, wird an Masse angeschlossen (Motorgehäuse). Auf der anderen Seite wird das Massekabel auch ans Chassis geschraubt, der schwarze Kabelschuh wird noch fürs Relais benötigt. Der alte Regler mit seiner Einweggleichrichtung fliegt nun raus, er hat ausgedient. Er wird durch eine eigenen Schaltung, ähnlich einem Schaltnetzteil ersetzt. Da beide Anschlüsse der Lichtspule isoliert sind, kann die Wechselspannung über einem Brückengleichrichter (und Elkos zur Siebung) in Gleichspannung umgesetzt werden. Diese Spannung muss nun noch auf den Sollwert von 13,8 Volt stabilisiert werden. Meine Schaltung (eigener Entwurf) hat dabei einen Wirkungsgrad von etwa 90%, somit entsteht auch bei 100% Auslastung (ca. 65 Watt) kaum Abwärme. Der Regler wird dann gerade mal handwarm. Zur Absicherung verfügt er über eine Strombegrenzung, so dass er auch einen Kurzschluss überlebt. Ab ca. 2000 U/min. stehen die 13,8V voll an und reichen für Licht und gute Batterieladung. Bei 7000 U/min. steigt die Spannung nochmal gering bis auf max. 14,1 Volt. Die 65 Watt sind aber nicht die Leistungsgrenze des Reglers, sondern die Einstellung der Strombegrenzung. Messtechnisch geht noch ´ne Ecke mehr, getestet hatte ich zwischenzeitlich bis ca. 120 Watt (H4 60+55W) ... Die Ausgangsspannung wird auf ein handelsübliches KFZ-Relais geführt. Mit dem weißen Draht (+Zündung geschaltet) wird das Relais aktiviert und schaltet die Batteriespannung zwischen Regler und den Verbrauchern (siehe Schalplan). Fast alle Verbraucher funktionieren auch mit Gleichspannung, somit ist die Spannungsversorgung erstmal abgehakt. Die zwei Ausnahmen sind der elektronische Drehzahlmesser und das Blinkerrelais. Eine Anpassung von Blinkerrelais, Armaturen und Drehzahlmesser ist daher notwendig. Diese Änderungen sind in den anderen Threads separat erklärt und ein Tipp für den richtigen Zusammenbau und die Prüfung des Drehzahlmessers mitgeliefert. Die Bilder vom mechanischen Aufbau des Reglers:

-

@ DON Erst mal danke für Deine Art der Kommentierung. Barnie hat scheinbar noch nicht begriffen, dass es mehrSpass macht sich auszutauschen, als immer nur irgendwelche Bedenken einzustreuen. Das mit dem Hochlaufen bei fehlender Last stimmt natürlich vollkommen, beim Testen und im Fahrbetrieb hat sich aber gezeigt, dass schon die geringe Last von Kaltstart, Bezinhahn usw. ausreicht, dann ist ja auch die Batterie noch da. Es wird aber eh´meistens mit Licht gefahren, da erledigt sich das automatisch. Der Spannungsverdoppler hat ja nur die Aufgabe, die Gatespannung für den Leistungsfet entsprechend hoch zu ziehen, damit der dann auch voll in die Sättigung gesteuert werden kann. Über den 1k und die Z-Diode wird ja die Spannung dann begrenzt. Das wiederum passiert gerade mal bei Maximaldrehzahl. Der Grund ist recht profan, es ist eben an der Stelle nur eine Halbwellengleichrichtung. Die ist zwar uneffektiv, aber für die Anwendung völlig ausreichend, und die Spannung läuft an dieser Stelle nicht zu hoch. Die Elko´s habe ich in 50V-Ausführung eingesetzt, die passen dann gerade noch von der Bauhöhe. Das Gehäuse ist ja so bemessen, dass es noch unter den Ersatzradhalter passt, da sind kaum 50mm Platz. Unter der Platine haben ja auch noch die Schottky-Dioden vom Gleichrichter ihren Platz bekommen. Wäre vermutlich eine Sache der Platzoptimierung, dass die Dioden nach oben gebaut werden. Da das Metall-Gehäuse aber direkt auf´s Blech gebaut ist, habe ich gleich noch Wärmeleitpaste druntergetan und die zusätzlich Kühlung genutzt. Was die Eingangsspannung betrifft, ich hatte mit ´nem Regeltrenntrafo die Spannung bis etwa 40V/AC hochgedreht, das ging (vielleicht gerade noch) gut. Weiter wolltre ich die Grenzen nicht ausloten. Die gemessene Spannung ist ja dann schon der Effektivwert. Die erreichte Spitzenspannung konnten die Treiber-Transistoren noch überstehen, aber weiter wollte ich es dann doch nicht testen. Den Rest habe ich im Praxistest gemacht, ohne Licht mit voller Drehzahl ... alles gut, nix kaputt, ich zufrieden ... ok., nicht die feine Art, aber mir hatte es gereicht. ... und die Schaltung mit dem T10 gibt´s nicht mehr. Der sollte das Licht erst bei drehendem Motor freigeben. Da hat mir aber die antiparallele Diode im Leistungsfet ´nen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss das Schaltbild jetzt wohl doch mal bereinigt einstellen.

-

Stimmt, genau das isse ja, auch Barnie hat schon recht. Aber genau darauf beruhte ja auch mein Konzept. (#179) Nach dem Umbau der Lichtspule auf potentialfrei und der dann möglichen Brückengleichrichtung ist erst mal das Maximum an Leistung aus dem Original-Generator abgezapft. Dass dann aber die Spannung auch mal bei 20 V (oder mehr) steht ist nicht tragisch. Dafür ist ja der Schaltregler da, der eine möglichst optimale Leistungsumsetzung bewirken soll. Nimm mal die ~160 Watt und ziehe 10% als Wirkungsverlust ab. Dann kommen immernoch 140 Watt bei 13,8V/DC raus. Und wenn´s bei geringerer Drehzahl "nur" 120 Watt sind, wen stört das dann noch? Und genau das funzt ja schon in meinem Hobel. Die Batterie vielleicht mal im Standgas (~1200 U/min.) geringfügig wenn alles an Verbrauchern eingeschaltet ist. Der Leistungshungrige kann die Drehzahl im Stand ja auch auf 1500 erhöhen ... Ohne Umbau vom Kabelbaum hängt dennoch alles auf DC. Natürlich muss dann der DZM und das Blinkerrelais umgestrickt werden, aber der Rest (Benzinhahn, Kaltstart, ...) funzt einfach weiter. Wenn´s der Scheinwerfer hergeben würde, hätte ich auch schon länst die 60 Watt-Lampe drin, aber ich glaube das macht der Kunststoff nicht mit. Für die beiden Umbauten habe ich ja auch schon die Beschreibungen eingestellt. Frage noch an die Gemeinde : Hassla hatte meinen Beitrag aus dem Vespa-Forum ja mal verlinkt. Soll ich den noch mal original hier einstellen? Dann wird er vielleicht leichter gefunden?

-

Antworten ... scheinbar nicht, obwohl mich das auch interessieren würde. @ GSF-Haus-und-Hof-Elektriker => je niedriger die Temperatur um so geringer der Widerstand. => erst bei Nennspannung gelten also die Daten der Birne !!! Dass die Glühbirne sich anders verhält als ein rein ohmscher Widerstand ist klar, da sie das Verhalten eines s.g. Kaltleiters hat. Bei meiner Bermerkung, auf die Du deinen Beitrag beziehst, ging es um Wirk- und Scheinleistung. Da aber die Glühbirne trotz ihres PTC-Verhaltens in die Kathegorie der ohmschen Widerstände fällt, gibt´s keine nennenswerte "Scheinleistung". Wenn Du vom Fach bist, solltest Du wissen, dass die bei kapazitiven oder induktiven Lasten berücksichtigt werden muss, aber nicht bei ohmschen Lasten. Aber wertfrei und nüchtern gerechnet : Im Handbuch steht "18,7 - 19,2 bei 4000 U/min." bei Belastung mit einem 2,3 Ohm-Widerstand. Das wären, wenn man mal nüchtern rechnet => ~19V : 2,3 Ohm = 8,26 Ampere x 19V = 157 Watt !!! Ok. das Ganze bei 4000 U/min., aber dann lasses bei gemütlichen 3000 U/min. noch 120 Watt sein ... wofür ginge denn die ganze Leistung drauf? für´n Anhänger mit Soundsystem und Kühlschrank reicht das nicht, aber für´n bissel Beleuchtung, Batterie und vielleicht ein Radio allemal. Und dann ist immer noch die Frage offen, wie diese Leistung möglichst vollständig genutzt werden kann. Mit meiner Lösung funzt wenigstens das erstmal. Ich wollte ja noch nicht mal irgendwelche zusätzlichen Lasten bertreiben, sondern erstmal nur ´ne top-Batterieladung, die auch bei meiner Kurzstreckenrutscherei noch passt. Dass ich mir jetzt auch über zusätzliche Verbraucher keine Gedanken mehr machen muss, ist eben nur ein netter Nebeneffekt. Wenns also eine Möglichkeit gibt das Erreichte noch weiter zu verbessern, dann mal raus mit der Idee. Bis dahin siegt eben die Praxis über die Bedenken.

-

vermutlich ist erstmal die Art der verbauten Lichtspule zu klären. Bei meiner Cosa 200 / Bj.´92 ist die 5-polige ZGP verbaut, die auch in der Reparaturanleitung beschrieben wird. Es sind also nur zwei Anschlüsse von der Lichtspule herausgeführt. Getestet ist zwar nicht mit einem "echten" ohmschen Widerstand, aber die Glühbirne(n) verhalten sich ebenso. Dabei haben sich die angegebenen Daten bestätigt. Da ist die Diskussion um Scheinleistung hinfällig. Ausserdem gilt es ja erst mal das Konzept zu klären, die Details können auch im praktischen Versuch noch angepasst werden. Ist das vielleicht auch die Ursache für die Mehrleistung die ich beim Test ermittelt habe? Sind die späteren Original-Lichtspulen vielleicht schon von Hause aus leistungsfähiger? Vielleicht hilft dann schon bei den älteren Geräten der Tausch gegen neuere Spulen? zu den Daten der Lichtspule die in meiner Cosa original verbaut ist hier die Daten : Bei Belastung mit einem 2,3 Ohm/300W-Widerstand 13,5 - 14 V bei 1500 U/min. 18,7 - 19,2 bei 4000 U/min. 19,5 - 20,5 bei 5000 U/min. Sorry, nach Hinweis von Rainer zum Copyright sind die Auszüge aus dem Buch entfernt. Aber er hat die längere Erfahrung und sicherlich recht.

-

wow, das muss ´ne Rennsemmel sein, die so hoch dreht. Meine ungetunte alte 200ér Cosa FL macht mit Mühe gerade mal 6500 - 7000 U/min. Das hatte ich auch beim Testen als realistische Drehzahl angenommen. Und mit Originalbestückung von Polrad und Lichtspulen sind so um die 150 Watt (nur AC und ungeregelt !!!) bei maximaler Drehzahl rausgekommen. Hat denn keiner der "Profis" ´ne Möglichkeit für einen Testaufbau => nur Achse, Zündplatte und Polrad drauf, und dann die Lichtspulen bei verschiedenen Drehzahlen entsprechend belasten? Ich hatte leider nur meinen Gebrauchshobel, das Handbuch und meine eigenen Testwerte von der Cosa. So ist eben die Lösung mit dem Schaltregler entstanden. Vielleicht gibt´s mit anderen Generatoren ja bessere Möglichkeiten.

-

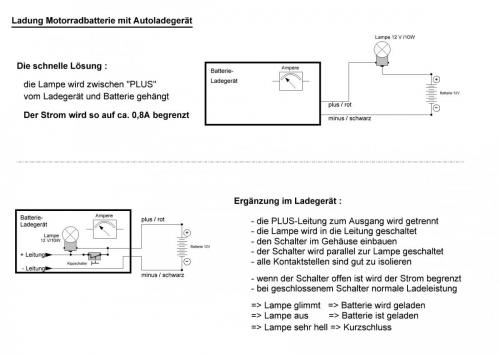

Natürlich habt ihr recht mit den elektrosch geregelten Ladegeräten. Und natürlich habe ich die auch schon im Einsatz. Nur kosten die meist ein mehrfaches wie die "dummen" Teile aus dem Baumarkt. Und gerade bei der oft "klammen" Jugend kommen diese Teile dann doch wieder mal zum Einsatz. Außerdem gibt´s auch im Forum entsprechende Diskussionen. Da dachte ich, der Tipp wäre mal wieder angebracht, simpel aber effektiv. Im übrigen passiert an der hermetisch geschlossenen Birne nichts. Wenn die Batterie nahezu voll ist, ist auch die Lampe praktisch aus. Wenn die Lampe aber über einen längeren Zeitraum knallhell ist, ist auch die Batterie hinüber, aber das Ladegerät geschützt. Und kaputt geht dabei garantiert nichts. Wenn dann mal beim Laden einer alten Batterie eine Zelle "zusammenbricht", also einen Kurzschluss bekommt, zeigt das die Funzel durch dezentes dauerhaftes und gleichmäßig schwaches Glimmen an.

-

Die Beiträge zeigen erst mal, dass der BGM-Regler (zumindest nach den Daten) scheinbar schlechtere Ergebnisse erzielt, als der Originalregler. Aber dass durch eine andere Magnetbestückung die Leistung so drastisch zu steigern ist, finde ich auch super. Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass die Prüfroutine im Vespa-Handbuch schon höhere Leistungswerte verspricht, als die in den obigen Datenblättern genannten. Zudem konnte ich die Daten ja sogar nachmessen. Mit dem besseren Polrad würde das Ganze zum Kraftwerk. Bleibt also erstmal das Problem, ob die Leistung der Lichtspulen weiter optimiert werden kann. Genau da liegt dann der Hund begraben. Fachtheorie und praktische Physik sagen, dass mit zunehmender Frequenz auch die Leistung zunimmt. So können Leistungen jenseits der 100 Watt auch erst ab etwa 3000 U/min erzielt werden. Klar, das ist eine Drehzahl, die man noch als gemütliches Tuckern bezeichnen kann. Aber was ist mit den Drehzahlen jenseits der 6000? Da steigt die Spannung gemeinsam mit dem Strom zwangsläufig an. Wenn jetzt für die Beleuchtung erstmal die Spannung runtergeküppelt wird, dann bleibt, bedingt durch den Innenwiderstand des Generators zwangsläufig auch der Ausgangsstrom geringer. Also nutzt ein paralleler Schaltregler erstmal relativ wenig. Wie also könnte die verfügbare Leistung besser genutzt werden, ohne die Spannung mit den Thyristor- oder FET-Reglern "kurzzuschließen"? Wechselspannungsmäßig ist das nicht realistisch, das wäre wie ein Regletransformator, der bei höherer Eingangsspannung die Ausgangsspannung automatisch runterregelt. In der Praxis hat sich das Prinzip der Schaltregler gerade deshalb bewährt, weil sie relativ klein sind und weite Eingangsspannungsbereiche verkraften. Zudem machen sie eben auch eine Leistungsumsetzung. An dem Prinzip kommt man vermutlich kaum vorbei. Dann wäre es sinnvoller, am Ausgang einen Wechselrichter auf 12 V/AC nachzuschalten. Dann könnte derjenige, der unbedingt die Beleuchtung auf Wechselspannung will gänzlich ohne Änderung am Regleranschluss auskommen. Das Ganze ist dann aber einThema für echte Profis (Entwickler). Wer hier im Kreis könnte also die Idee mal aufgreifen, und den Regler weiter optimieren?

-

Hatte gerade die Frage, ob man mit einem Autoladegrät auch eine Motorradbatterie laden kann. ... klar, mit Gewalt geht alles, aber normalerweise nicht, da die Batterie Schaden nehmen kann. Darum habe ich hier mal meine Lösung als Tipp eingestellt. Wichtig beim Laden ist auf jeden Fall, dass der zulässige Ladestrom nicht überschritten wird. Der sollte normalerweise etwa bei 1/10´tel der angegebenen Amperestundenzahl liegen. Bei 7 AH ist also etwa 0,7 Ampere an Ladestrom angeraten. Wenn gerade kein passendes Motorrad-Batterie-Ladegerät vorhanden ist geht´s auch mit einem normalen Autoladegerät. Um den Strom zu begrenzen schaltet man einfach eine 10 W-Birne in Reihe => 10W : 12V = 0,833 A (max.). Das funzt prima wegen der physikalischen Eigenschaften der Glühbirnen => "Kaltleiter". Habe es bei meinem alten Ladegerät recht sinnig gelöst. Die Birne sitzt innen drin und lässt sich mit einem Schalter überbrücken. So kann das Ladegerät problemlos für beides genutzt werden. ... und natürlich kann auch eine 5W-Birne verwendet werden, das sind dann max. 0,41 A an Ladestrom.

-

Was ist denn tatsächlich an Leistung gewünscht, oder wofür wird die Mehrleistung benötigt? Nur für die Beleuchtung, oder sind da noch andere Verbraucher, die ein derartiges Mehr an Leistung erfordern? Ich geb´s zu, bei der FL ist zuviel Plastik am Scheinwerfer, um die Lichtleistung deutlich steigern zu können ... Vielleicht lässt sich ja auch das Problem ein wenig anpassen, wenn die bisherigen Lösungen zu aufwendig sind. Fasst doch bitte mal kurz zusammen, was so an Leistung wofür gewünscht ist. Und was davon muss schon bei "Standgas" verfügbar sein? Die Lösung mit dem Schaltregler ist super für den normalen Betrieb mit Kurzstreckenschrubberei, wenn die Batterie auch mal sehr schnell wieder nachgeladen werden soll. Auch der Anspruch an stabile 12 V/DC mit extrem geringer Welligkeit für elektronische Verbraucher wird voll erfüllt. Aber der Flaschenhals ist eben die Größe der Bauteile. Bei der Baugröße gehen nur um die 10-12 A, sonst passt der Regler eben nicht mehr an seinen Ort.

-

@ Hartendurist schau doch mal in #179, da ist mein Beitrag vom Vespa-Vorum verlinkt. Das ist Praxis, also schon lange aus dem Stadium vom Entwurf heraus, und es funzt. Ein Kabel an der Lima umlöten, eines am Stecker der Verteilerdose ändern und ein Kabel von rechts nach links ziehen ist kein besonderer Aufwand. die graue DC-Leitung am Regler wird einfach mit auf +12V (Zündung/geschaltet) umgesteckt. Da ist am Kabelbaum sonst nichts geändert. Nur eben der DZM muss modifiziert werden, aber das habe ich hier ja auch schon eingestellt. Das ist bestimmt auch nicht die "Superlösung", aber ich dachte eben, wenns beim Auto funzt, warum nicht auch beim Roller. Der Vorteil ist eben, dass erstmal genügend Gleichstrom für alles verfügbar ist, und nur ein Regler alles macht. Im übrigen löst das auch das Problem der extrem sauberen Gleichspannung die für CDI, Audiogeräte, usw. benötigt wird. Die Frage nach den superdicken Elkos erübrigt sich wenn man in den Beitrag #179 schaut. Da sind keine ... , wozu auch. Die drei Magnetpaare vom Polrad sorgen für dreifache Frequenz, also schon bei 1000 U/min x3 =3000 => : 60 = 50 Hz. Wie hoch ist EUER Standgas eingestellt? Ausserdem ist nicht das entscheidend, sondern die Siebung der 50 kHz (50.000) nach dem Schaltregler, da reichen "die paar µF" vollkommen aus. Wieviel Aufwand wird sonst eigentlich beim Tunen oder anderen Umbauten getrieben? Klar sollte niemand nach der Zeit fragen die ich gebraucht habe, denn mit prüfen, rechnen, bauen, testen, ändern und wieder testen .... geht ´ne Menge Zeit drauf. Aber darüfür gibt´s ja die Foren, damit man eben von den Erfahrungen anderer profitieren kann. Aber das weiß eh´schon jeder von euch, der seine Erfahrung bekannt macht. @ alle Zweifler sorry, ich kann´s nicht ändern, die Werte der Lichtspule bei meiner Vespa sind eben so !!! Bevor ich angefing zu bauen, habe ich erstmal gelesen, gemessen und getestet. Wenn dann sowas rauskommt, dann isses eben so. Wir könnten uns ggf. gemeinsam mal alle bei Piaggio beschweren, vielleicht reduzieren sie dann die Leistung der Lichtspulen etwas. Vielleicht ist meine Cosa ja auch nur ein Einzelfall in der Serienproduktion? Und merkt man, dass mir dieses Anzweifeln au´n Sack geht, vor allem das von denen, die es scheinbar noch nicht geprüft haben? Noch ´ne Frage an die Spezi´s : Was ist denn eigentlich mit den Polrädern der anderen Motoren? Haben die auch DREI Magnetpaare? Wenn nicht, dann ist das vielleicht der Grund für geringere Leistungen anderer Lichspulen.

-

na ja, entscheidend ist doch, dass am DC-Ausgang die angegebene Leistung rauskommt. und die ist PUR Das bedeutet aber auch, dass eingangsseitig genügend Saft reinkommt. Da ist die Betrachtung Schein- oder Wirkleistung wurscht. Außerdem ist das dann eher ein Thema für Entwicklerforen ..... und hier treffen sich doch eher die Macher. Die Praxis siegt über die Theorie.

-

Lol, nach den Daten der Prüfroutine mit dem 2,3-Ohm-Widerstand (aus dem Rep.-Buch) ergibt sich bei 1500 U/min. eine Spannung von ca. 13,5 Volt. Daraus lässt sich die Leistung vom 78,239... Watt errechnen. Habe das mit der 60W/H4 und einer 21W parallel getestet ... stimmt ... und beim weitern kurzen Hochdrehen haben sich dann beide Birnen verabschiedet, ich war wohl etwas grob am Gasgriff Die Leistung geht mit der Drehzahl dann radikal aufwärts. Natürlich ist das ein Test an einem Einzelgerät, aber bevor ich losgelegt habe wollte ich schon die Werte der Lichtspule wissen. Die Lichtspule liefert deutlich mehr Leistung als tatsächlich benötigt. bei höheren Drehzahlen (~5000) steigt die Spannung auf ca. 21V, belastet hatte ich dabei mit 7,5A. das sind dann etwa 150 Watt. Der Lösung mit dem Schaltregler hat den Vorteil der Leistungsumsetzung (abz. Verluste von ca. 5%). Aus meinem Teil kommen so dann bei einer Ausgangsspannung von13,8V um die 10 Ampere raus. Wem das nicht reicht ... Um Spekulationen zuvorzukommen, das sind die Ergebnisse vom "Stresstest", wollte jetzt einfach mal sehen was wirklich geht. Das mit dem Schaltregler aus #227 hat den Haken der Baugröße vom Trafo. Um den klein zu halten muss die Schaltfrequenz sehr hoch gewählt werden. Zudem muß die sekundär ermittelte IST-Spannung zur Regelung rückgekoppelt werden und ich habe Bedenken, dass die Schaltung ohne Mindestlast auch noch richtig regelt. Ok., geht nicht, gibt´s nicht, aber erhlich gesagt habe ich mit dieser Variante noch nicht experimentiert. Werde jetzt aber doch mal meine "Fundgrube" durchsuchen, um mal eine Testschaltung aufzubauen. Denn wie schon festgestellt, es soll eben nur EIN Regler verbaut sein, und nich eine Anreihung von Reglern.

-

geil, ist Rita hier im Forum? Hatte noch gar nicht nachgesehen. Stammkunde ist was anderes, aber wenn ich schon mal dort bin, komm ich kaum weg. Und Stimmt, aber wem die vorhandene Leistung nicht reicht, der hat ein anderes Problem.

-

ok. und sorry, jetzt bitte nicht mehr auf meine blöde Frage von eben antworten, habs gefunden, AUTSCH Die Beiträge zum "Drehzahlmesser Reparaturtipp" und "Drehzahlmesser an Gleichspannung betreiben" sind jetzt eingestellt

-

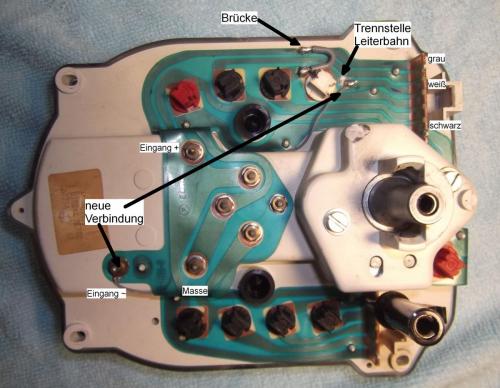

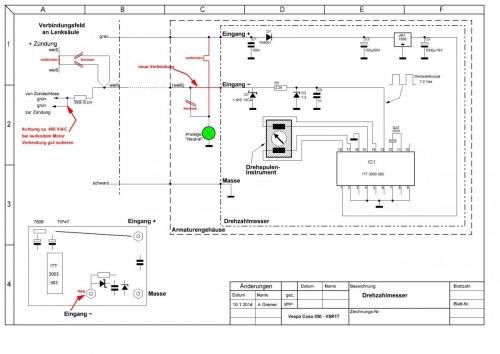

Hallo zusammen, bei meine Cosa FL gibt es nach dem Umbau auf 12 V/DC keine Wechselspannung mehr, die direkt aus der Lichtspule kommt. So läuft alles, also Licht, Bremsleuchte, ... usw. über Gleichspannung. Das hat den Vorteil, dass alles eben auch im Stand über die Batterie funzt. Alles? … Nein der Drehzahlmesser würde keinen Mucks machen, da er ja den Tacho-Impuls braucht. Also habe ich ihn so umgebaut, dass er mit 12V/DC betrieben wird und den Tacho-Impuls vom Zündschloss bezieht. Hierfür ist natürlich der Drehzahlmesser zu modifizieren. An den Armaturen sind dann noch zwei Leiterbahnen zu ändern und die Verkabelung zwischen Lenksäule und Armaturen ist geringfügig anzupassen. Abgesehen von dem „Aufwand“ wäre der DZM wegen zeitweiser Aussetzter sowieso zu überarbeiten gewesen. Der Bauteileaufwand ist gering, die Diode nach "Eingang~" ist zum Schutz vor Überspannung eingebaut. Als Vergleich mit dem Original und zum Abgleich des DZM bitte auch den Thread mit "Drehzahlmesser Cosa Reparatur" beachten. Hier nun das Schaltbild zur Änderung : und das Bild vom Umbau der "Grundplatte" EDIT # Zum Umbau : Zur Demontage der Armaturen die sechs Schrauben an der unteren Lenkerverkleidung lösen, die Tachowelle abziehen und die beiden Stecker lösen. - die Leiterbahnen mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Glasfaserpinsel freireiben, die eine Leiterbahn durchtrennen. - einen dünnen Draht (z.B. 0,14²), wie im Foto zu sehen, von der einen Seite der Trennstell zur freien Schraube vom DZM verlegen. - die sieben Muttern von DZM und Tankanzeige, sowie die beiden Schlitzschrauben vom Tacho lösen. Nachdem die Instrumente vorsichtig entnommen sind, geht´s am Drehzahlmesser weiter. Das sollte etwa nach einer 1/2 Std. erledigt sein. Ich versuche mal jeden Schritt zu beschreiben. Dabei absolute Vorsicht, möglichst nicht die filigrane Feder vom Instrument verbiegen. Dazu an besten auch das Schaltbild vom Cosa - DZM - Reparaturtipp zu Hilfe nehmen, damit ein Vergleich möglich ist. - Zeiger abziehen und die Schrauben der Skalenplatte lösen - den "R1" (dicker 1K-Widerstand oben beim Transistor "TIP ...") und den Transistor selbst auslöten. - dünne Drahtbrücke vom "Eingang +" zum +Pol vom rechten Elko einlöten (s. Lageplanskizze im Schaltplan) - die Leiterbahnverbindung von "+ Eingang" nach "R2" unterbrechen - den dicken "R2" (1K-Widerstand) auslöten und durch einen 2,2K / 1/4W ersetzen und am neuen Punkt befestigen (s. Hinweis rot) - die Diode "D7" ebenfall am neuen Punkt anschließen und auf einen Massepunkt führen - beide Bauteile müssen auf der Bestückungsseite der Platine angebracht werden. Die Drähte sind unter die U-Scheibe der Schraube geklemmt - den C5 durch einen 1nF ersetzen Umbau am Kabelbaum : Nach dem Abnehmen der Frontvekleidung sieht man das Verteilerfeld vor der Lenksäule - den Stecker der zum DZM führt lokalisieren und hier die weißen Drähte an der rechten Buchse abschneiden und verbinden. - hierbei müssen noch ca. 2-3cm vom Kabel an der Buchse bleiben - am weißen Kabelrest an der Buchse den 390 kOhm-Widerstand anlöten und isolieren - die andere Seite vom Widerstand auf den grünen Draht vom Züngschloss verlänger. Diese Verbindung muss gut isoliert werden. - der 390 K / 0,5W kann auch durch drei Widerstände von 120 kOhm / 1/4W (in Reihe geschaltet) ersetzt werden. Beim Einbau in den Instrumenträger folgendes beachten : - den Zeiger der Tankanzeige erstmal auf Mittelstellung halten, bis das Instrument eingesetzt ist - den neuen Draht mit an der freien Schrauben vom DZM unterklemmen Zur Einstellung vom DZM (ähnlich wie beim Reparaturtipp) : - Masse und +12V wie im Schaltbild beschrieben anklemmen - Wechselspannungsnetzteil (9-12 V/AC) an "Eingang ~" und Masse anschließen und Spannungen einschalten - jetzt den Zeiger vom DZM so eisetzen, dass er möglichst genau auf die 1000 U/min zeigt - Welselspannung aus- und wieder einschalten, der Zeiger sollte wieder auf die 1000 U/min zurückkehren. Anmerkung : Über der grauen Draht im Stecker zu den Armaturen kommen bei mir nach meinem Elektrik-Umbau an der Cosa die +12 V/DC an !!!

-

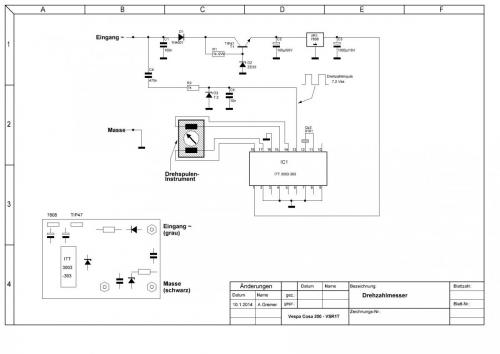

Hallo zusammen, beim Umbau meiner Cosa habe ich auch den Drehzahlmesser serziert und dokumentiert. Danach habe ich ihn die Schaltung modifiziert, jetzt funzt meiner mit Gleichspannung. Dabei habe ich dann auch einen Reparaturtipp erstellt. Normalerweise funzt der DZM nur mit Wechselspannung. Die wird einerseits im DZM zu Gleichspannung umgesetzt, um das Tacho-IC zu betreiben, es wird aus der Wechselspannung aber auch der Tachoimpuls erzeugt. Durch den Aufbau der Lichtmaschine bedingt, werden mit jeder Motordrehung DREI Sinus-Wellen erzeugt. So entstehen bei 3000 U/min also tatsächlich 9000 Impulse/min. Die werden dann durch den Tacho-IC verarbeitet und als 3000 zur Anzeige gebracht. Dies kann man nutzen, um nach einer Reparatur den DZM wieder genau einzustellen. Nachdem der DZM komplett zerlegt ist und die üblichen Wackelkontakte an Kondensatoren und IC´s beseitigt sind, muss er auch wieder richtig zusammengebaut und der Zeiger justiert werden. Hierzu nimmt man ein Wechselspannungsnetzteil mit 12 – 18 V/AC (Wechselspannung). Das Netzteil wird an die beiden Klemmen des DZM angeschlossen. Zur Sicherheit gegen Beschädigung des DZM kann auch noch eine 5W-Lampe zwischengeschaltet werden. Mit dem Einschalten den Spannung sollte der Zeiger nun ausschlagen. Hinweis nach dem Tip aus #2 : Wenn der DZM bereits wieder im Armaturenträger eigebaut ist, darf die Spannung des Netzteils die 12 V/DC nicht überschreiten, da sonst Beleuchtung und Tankanzeige Schaden nehmen können. Der DZM alleine kann auch Spannungen von bis zu 18 V/AC ab, dann darf aber nur das Instrument selbst angeschlossen werden. Danke für den Hinweis, daran hatte ich erst nicht gedacht. Die Wechselspannung des Netzteils von 50 Hertz ergibt 3000 Impulse pro Minute (50 Hz x 60 sek.). Der Tacho-IC teilt die Anzahl aber durch drei , der DZM zeigt also genau 1000 U/min an. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zeiger abgezogen und in der richtigen Stellung wieder aufgesetzt. Zum Test wird die Spannung kurz unterbrochen. Nach dem Einschalten muss der Zeiger wieder genau auf die 1000 zurückkehren. Warum auf diese Art testen??? man kann direkt am Tisch in normaler Sitzhaltung testen es ist erheblich leiser und riecht nicht nach Abgasen genauer geht´s nicht, die Netzfrequenz ist immer gleich und stabil man braucht keine besonderen Messgeräte und nun noch der Schaltplan des Drehzahlmessers, vom Gerät abgenommen :